Konzert 3

In Bewegung ↑

Als sie 2008/9 nach Hongkong und Guangzhou reiste, fühlte sich die südkoreanische, heute in Berlin lebende Komponistin Unsuk Chin in ihre Kindheit zurückversetzt. Die armseligen Quartiere der Städte, unweit der modernen Zentren mit ihrer glitzernden Konsumwelt gelegen, erinnerte sie an die 60er Jahre in Seoul, als Südkorea noch von Armut und Diktatur geprägt war und die industrielle Modernisierung erst bevorstand. «Als Kind habe ich», so sagt sie, «insbesondere eine Unterhaltungstruppe immer wieder erlebt. Diese Laienmusiker und -schauspieler tingelten von Dorf zu Dorf, um den Leuten selbst hergestellte Medikamente, die bestenfalls wirkungslos waren, anzudrehen. Um die Menschen zu locken, führte man Theater mit Gesang, Tanz und diversen Kunststücken auf…» Dieses Strassentheater steht im Zentrum von «Gougalōn».

Unsuk Chin, die schon immer eine Neigung zum surrealen Charme des Abseitig-Alltäglichen, etwa zu Graffiti, hatte, verleiht dieser «imaginierten Volksmusik» ein raffiniert schräges Gewand. Subtil etwa ist das Spiel zwischen Flaschen und Dosen, und der Gesang der kahlen Sängerin (das Absurde Theater eines Eugène Ionesco lässt grüssen) wird nicht zur schrillen Groteske, sondern erlangt eine wunderbar morbide Eleganz. Nichts ist, wie es scheint, und von da her ist auch der Titel zu verstehen: Das althochdeutsche Wort «Gougalōn» bedeutet soviel wie «vorgaukeln», «vortäuschen» oder «Wahrsagerei betreiben».

Nicht vergessen ist damit, dass hinter diesen skurrilen Szenen mit seiner fernöstlich geschärften Farbigkeit auch die sozialen Gegensätze hineinwirken.

Bildhaftigkeit und Erinnerung spielt auch bei der Russin Vera Ivanova eine Rolle, die heute an der Chapman University in Kalifornien arbeitet und lehrt. Im Gegensatz zu Unsuk Chins Werk handelt es sich hier um abstrakte und statische Bilder, eben «Still Images», die auf vielfältige Weise miteinander verbunden sind. Statisch sind sie, weil sie sich, obwohl im Innern bewegt und agil, kaum entwickeln. Immer wieder kippt das Stück zum Ausgangspunkt, einem fein umspielten Zentralton, zurück. Der Titel «Still Images of the Restless Mind» umschreibt das Stück vielleicht noch treffender: So hiess die erste Kammerorchesterfassung des Stücks von 2006. Die Musik reflektiere einen Gemütszustand, wie wenn wichtige persönliche Bilder aus der Kindheitserinnerung in einen vom Alltag verwirrten Geist zurückkehren. Die Bilder wirken unverbunden und beziehen sich insgeheim doch aufeinander.

«Changements» nennt der Bündner Martin Derungs, einst Schüler von Benedikt Dolf, sein Stück, und er möchte das durchaus wörtlich verstanden wissen, als allmählich sich verändernde Textur. Die Musik ist äusserst sparsam gehalten, die Elemente und Passagen werden eher in den Klangraum gestellt, sie bleiben einander heterogene. Nur momenteweise entwickelt sich etwas. Schliesslich entdichtet sich der Klang noch mehr. Zurück bleiben einzelne, lose nebeneinandergesetzte Linien im Raum.

«Arena II» von Magnus Lindberg geht auf ein älteres Stück namens «Arena» von 1995 zurück und reduziert das Sinfonieorchester auf sechzehn Instrumente. Flirrende Flächen, darüber ein markiges Terzmotiv: dieser Gegensatz von undeutlichem Vibrieren und klaren Tonfolgen bildet die Ausgangslage, aus der sich viele und weite Variationen entwickeln, durchaus schön, gelegentlich pulsierend und dramatisch – und erinnernd an die grossen sinfonischen Vorläufer, gerade auch Sibelius. Die Motive sind da nicht nur Ankerpunkte für das Hören, sie gestalten sich ständig um und führen das Ohr weiter.

Jaap Achterberg

Jaap Achterberg

Daniela Argentino

Daniela Argentino

Philippe Bach

Philippe Bach

Ivo Bärtsch

Ivo Bärtsch

Mirjam Fässler

Mirjam Fässler

Asya Fateyeva

Asya Fateyeva

Fortunat Frölich

Fortunat Frölich

Briony Langmead

Briony Langmead

Andreas Neeser

Andreas Neeser

Francesc Prat

Francesc Prat

Elena Ralli

Elena Ralli

David Sontòn Caflisch

David Sontòn Caflisch

Joey Tan

Joey Tan

Myriam Thyes

Myriam Thyes

Peter Wendl

Peter Wendl

Alfred Zimmerlin

Alfred Zimmerlin

Maja Zimmerlin

Maja Zimmerlin

Ensemble ö!

Ensemble ö!

Kammerphilharmonie Graubünden

Kammerphilharmonie Graubünden

Zuhören Schweiz

Titel

Atmosphères

Eröffnungskonzert ö!

Konzert Kaphi

Konzert OSI

Konzert ö! und Kaphi

Konzert Origen

Zuhören Schweiz

Titel

Atmosphères

Eröffnungskonzert ö!

Konzert Kaphi

Konzert OSI

Konzert ö! und Kaphi

Konzert Origen

Philippe Bach

Philippe Bach

Caterina di Cecca

Caterina di Cecca

Areum Lee

Areum Lee

Gergely Madaras

Gergely Madaras

Patricia Martinez

Patricia Martinez

Martina Mutzner

Martina Mutzner

Francesc Prat

Francesc Prat

Maxim Rysanov

Maxim Rysanov

Clau Scherrer

Clau Scherrer

David Sontòn Caflisch

David Sontòn Caflisch

Mario Venzago

Mario Venzago

Simone Zgraggen

Simone Zgraggen

Ensemble ö!

Ensemble ö!

Ensemble Vocal Origen

Ensemble Vocal Origen

Kammerphilharmonie Graubünden

Kammerphilharmonie Graubünden

Musiksalon Chur

Musiksalon Chur

Orchestra della Svizzera italiana

Programmheft

Eröffnungskonzert

Apartment House

Grosses Ensemble

Liedermatinée

Komponist*innengespräch

Abschlusskonzert

Eröffnungskonzert Detail

Grosses Ensemble Detail

Liedermatinée Detail

Abschlusskonzert Detail

Orchestra della Svizzera italiana

Programmheft

Eröffnungskonzert

Apartment House

Grosses Ensemble

Liedermatinée

Komponist*innengespräch

Abschlusskonzert

Eröffnungskonzert Detail

Grosses Ensemble Detail

Liedermatinée Detail

Abschlusskonzert Detail

Philippe Bach

Philippe Bach

Sebastian Bohren

Sebastian Bohren

Baldur Brönnimann

Baldur Brönnimann

Duri Collenberg

Duri Collenberg

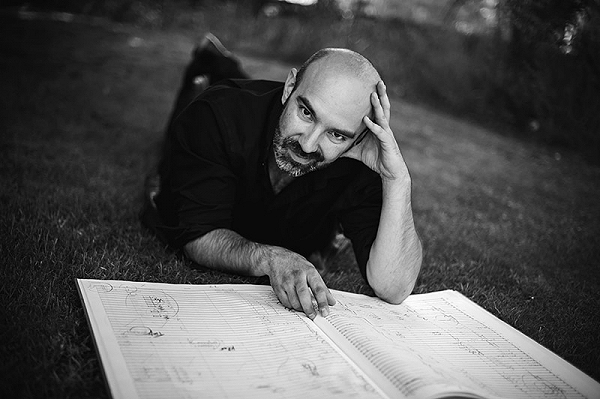

Martin Derungs

Martin Derungs

Sara Bigna Janett

Sara Bigna Janett

Vera Ivanova

Vera Ivanova

Katrin Klose

Katrin Klose

Magnus Lindberg

Magnus Lindberg

Karolina Öhman

Karolina Öhman

Elizaveta Parfentyeva

Elizaveta Parfentyeva

Francesc Prat

Francesc Prat

Elnaz Seyedi

Elnaz Seyedi

David Sontòn Caflisch

David Sontòn Caflisch

Irina Ungureanu

Irina Ungureanu

Ensemble ö!

Ensemble ö!

Kammerphilharmonie Graubünden

Ursprung

Nachlass Stundung

Dürrenmatt-Zyklus

Liederzyklus Gion Antoni Derungs

Komponistengespräch

Sinfoniekonzert

Ursprung Details

Nachlass Stundung Details

Dürrenmatt Zyklus Details

Liedermatinee Details

Synfoniekonzert Details

Formationen 2019

Kammerphilharmonie Graubünden

Ursprung

Nachlass Stundung

Dürrenmatt-Zyklus

Liederzyklus Gion Antoni Derungs

Komponistengespräch

Sinfoniekonzert

Ursprung Details

Nachlass Stundung Details

Dürrenmatt Zyklus Details

Liedermatinee Details

Synfoniekonzert Details

Formationen 2019

Ensemble ö!

Ensemble ö!

Kammerphilharmonie Graubünden

Kammerphilharmonie Graubünden

Fathom String Trio

Fathom String Trio

Orchestre Musique des Lumières

Mitwirkende 2019

Irina Ungureau 2019

Orchestre Musique des Lumières

Mitwirkende 2019

Irina Ungureau 2019

Andrea Wiesli

Andrea Wiesli

Muriel Schwarz

Muriel Schwarz

Simone Zgraggen

Simone Zgraggen

Riccarda Caflisch

Riccarda Caflisch

Manfred Spitaler

Manfred Spitaler

David Sontòn Caflisch

David Sontòn Caflisch

Facundo Agudin

Facundo Agudin

Christian Hieronymi

Christian Hieronymi

Asia Ahmetjanova

Asia Ahmetjanova

Philippe Bach 2019

Home

Atmosphères

Call for Scores

Über uns

Informationen

Tickets 2025

Tickets 2023

Tickets 2021

Tickets 2019

Aufnahmen

Medien

Kontakt

Impressum

Livestream 2021

Philippe Bach 2019

Home

Atmosphères

Call for Scores

Über uns

Informationen

Tickets 2025

Tickets 2023

Tickets 2021

Tickets 2019

Aufnahmen

Medien

Kontakt

Impressum

Livestream 2021